- Das KFG

- Schulprofil

- Fachbereiche

- Schulleben

- Informationen

- Termine

-

MINT-AG am KFG

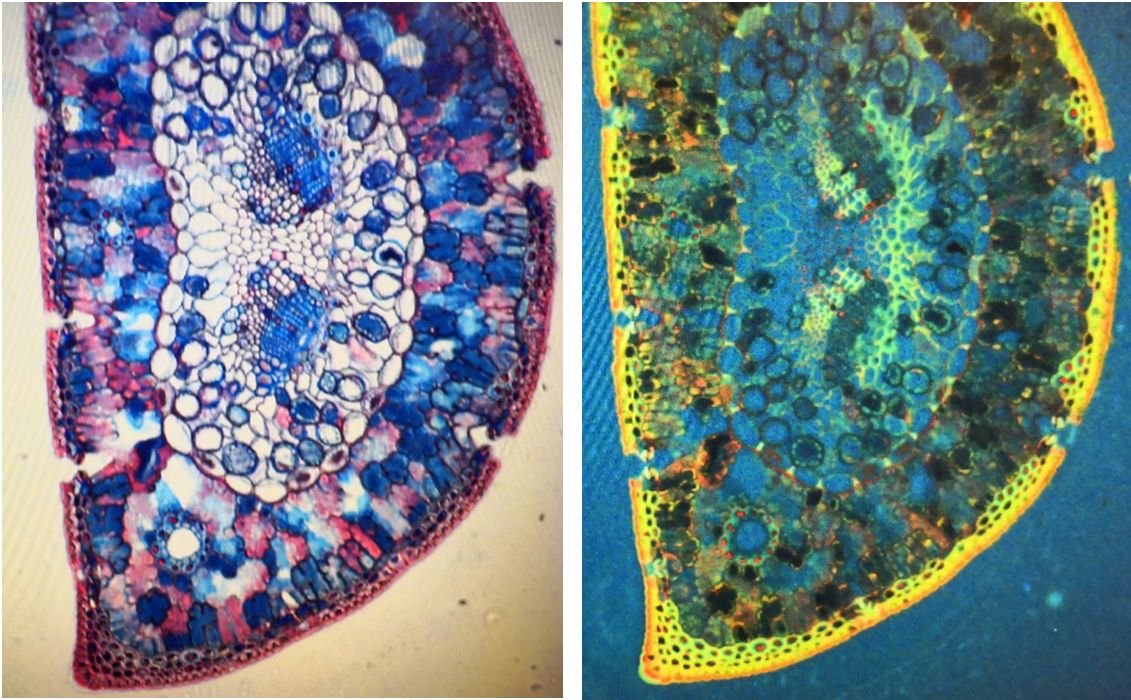

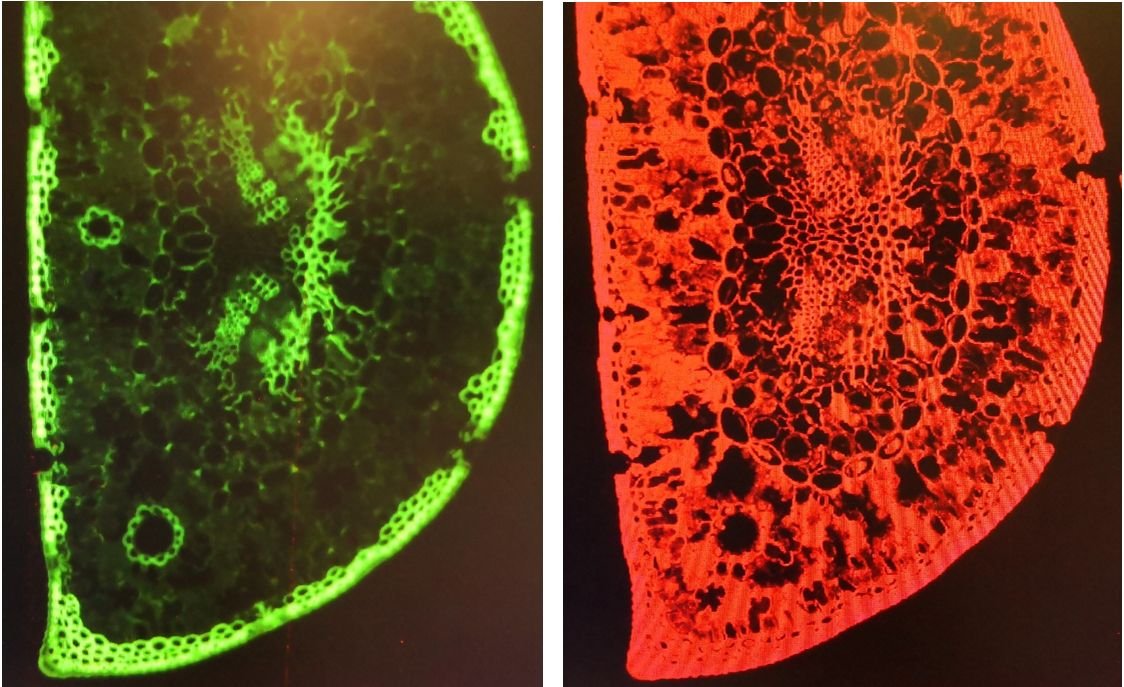

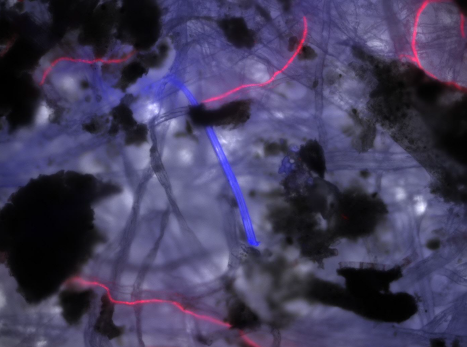

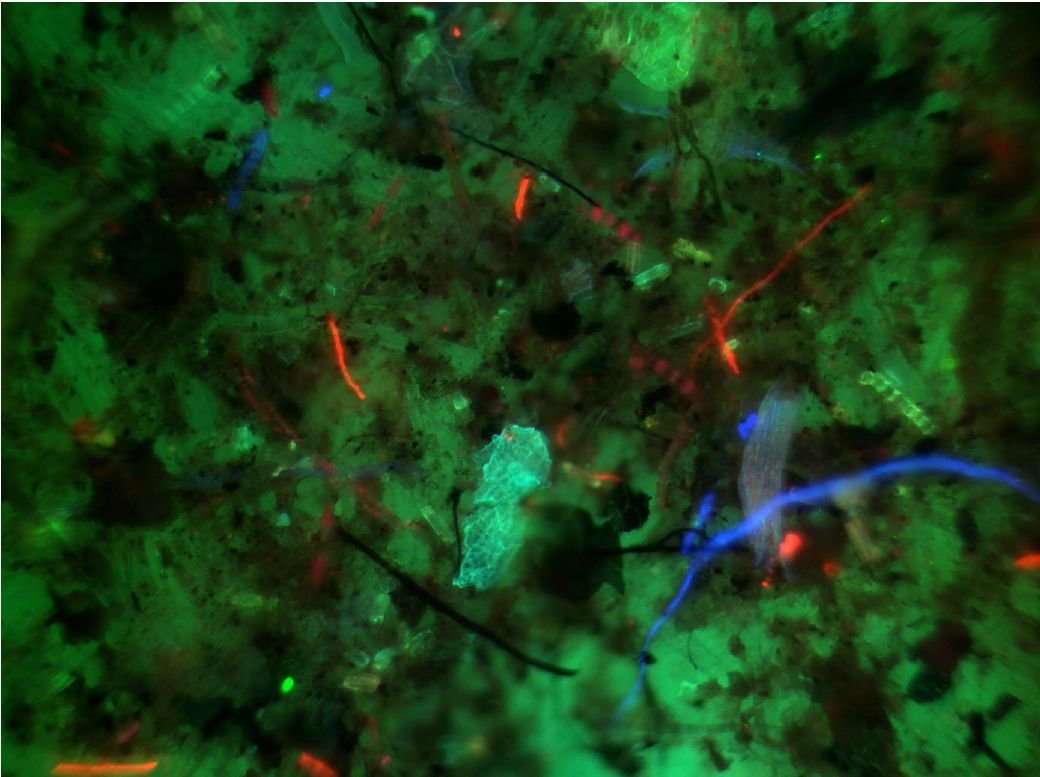

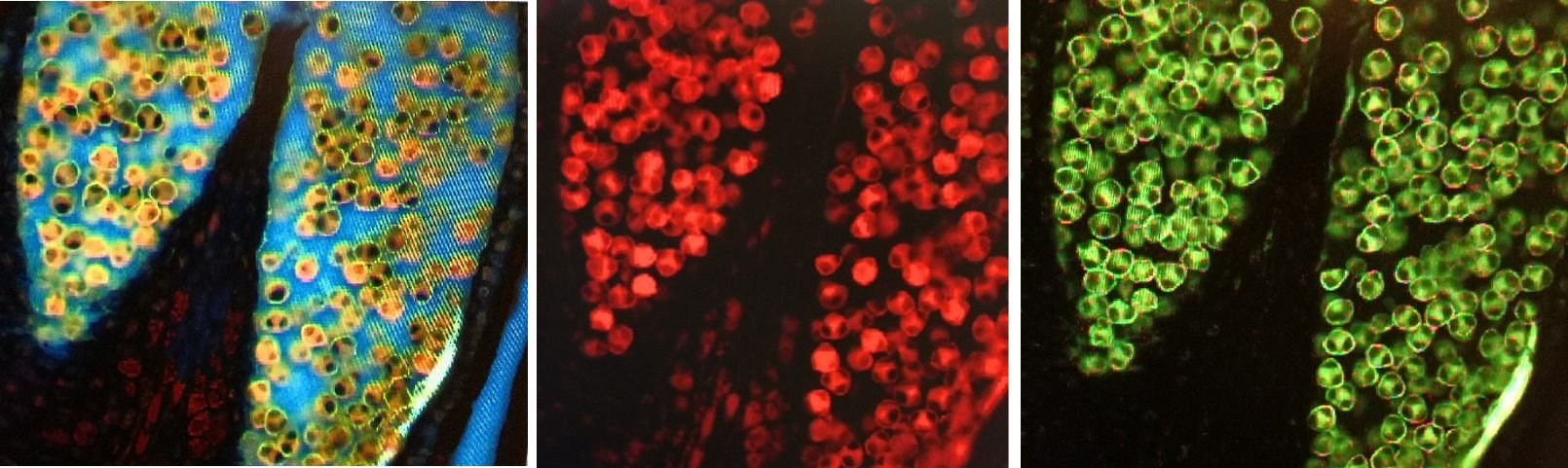

Die MINT AG unter der Leitung von Herrn Severin und Frau Brück blickt zurück auf ein erstes Jahr seit der Gründung. Die Schüler*innen der 7. Bis 9. Klassen haben sich mit naturwissenschaftlichen Inhalten beschäftigt und sind etwa den Spuren von Mikroplastik gefolgt. Dabei wurden diverse Materialien – etwa Eislöffel, Kosmetika oder Pullover – zerlegt und untersucht. Mit Stereolupen, Mikroskopen und den beiden Fluoreszenzmikroskopen unserer Schule war es möglich, schädliches Mikroplastik nachzuweisen und sich Gedanken über die ökologischen Zusammenhänge zu machen. Das Arbeiten in der kleinen Gruppe hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Auch im kommenden Jahr wollen die meisten Schüler*innen der AG weiterhin mitarbeiten und die Umgebung erforschen.

Impuls zur Werte- und Konfliktanalyse am Beispiel der PID - Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Lanzerath

In den aktuell Corona-geprägten Zeiten prallen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander: die Freiheit als absoluter Wert und die Verantwortung des Einzelnen für die Gesellschaft.

In einem gemeinsamen Projekt haben die Fachbereiche Biologie, Kath. Religion und Philosophie des Erzb. Kardinal-Frings-Gymnasium in Bonn Anfang Februar 2022 versucht, allen Schülerinnen und Schülern der Stufe 11 einen zusätzlichen Impuls zur Werte- und Konfliktanalyse zu geben. Dazu wurde Prof. Dr. Dirk Lanzerath, Geschäftsführer des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE) in Bonn, eingeladen. Am Beispiel der sog. Präimplantationsdiagnostik (PID) erläuterte Prof. Lanzerath den 125 anwesenden Schülerinnen und Schülern verschiedene Aspekte dieses Themenfeldes und stellte sich der anschließenden Diskussion.

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung verdeutlicht die Aktualität des Themas: So hat man sich jüngst auf neue Regularien zur reproduktiven Selbstbestimmung geeinigt. Künstliche Befruchtung soll diskriminierungsfrei auch bei Verwendung von Spermien eines anonymen Spenders, unabhängig von medizinischer Indikation, Familienstand und sexueller Identität förderfähig sein. Eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin soll eingesetzt werden. Es ist also zu erwarten, dass dieses Thema in den nächsten vier Jahren in der Öffentlichkeit neu diskutiert wird.

Als katholische Schule hat das KFG den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler zu verantwortlicher Weltgestaltung zu erziehen. Sie sollen zur Übernahme von Verantwortung für sich selbst und für andere ermutigt werden. Daher hat die Schule Prof. Lanzerath eingeladen, um Orientierung für die komplexe Werte- und Konfliktanalyse des Themas zu geben.

In seinem Vortrag „Präimplantationsdiagnostik und die damit verbundene Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens‟ stand nach einer Einführung in die medizinisch-naturwissenschaftlichen sowie die aktuellen rechtlichen Aspekte der PID letztlich die ethische Beurteilung der PID im Mittelpunkt. In der ethischen Debatte um die Verfahren der PID sei die Frage, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß durch die Verfahren der PID mögliche Schutzansprüche des Embryos verletzt würden, ein wesentlicher Aspekt. Zugrunde liegt dieser Diskussion die Frage nach dem (Zeit-)Punkt, von dem an dem Embryo Rechte und Schutz zugesprochen werden.

Aufmerksam und konzentriert folgten die Schülerinnen und Schüler dem Vortrag mit seiner spannenden Gegenüberstellung von Positionen und Argumenten. Zunehmend entwickelten sie eine begründbare eigene Haltung zu diesem vieldimensionalen Problemfeld. Ebenso wichtig war aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler im Sinne eines Perspektivwechsels andere Positionen nachvollziehen und damit die eigene Position ausschärfen bzw. kritisch hinterfragen konnten.

Im Wesentlichen wurden zwei Grundpositionen unterschieden: So kann man dem menschlichen Embryo bereits von Beginn an die Schutzwürdigkeit des geborenen Menschen zusprechen. Alternativ könnte man, abhängig vom Erreichen einer bestimmten Entwicklungsstufe, den Embryo in abgestufter Weise als schutzwürdig ansehen.

Prof. Lanzerath ordnete die im wissenschaftlichen Diskurs angeführten Argumente für eine volle oder abgestufte Schutzwürdigkeit vier Argumentationstypen zu. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer Schlagworte, dem Speziesargument, dem Kontinuitätsargument, dem Identitätsargument und dem Potentialitätsargument, werden diese häufig als SKIP-Argumente bezeichnet.

Ein weiterer Aspekt des Vortrags war der Wandel im Anwendungsspektrum der reproduktionsmedizinischen Techniken. Während bei ihrem ursprünglichen Anwendungsgebiet das Herbeiführen einer Schwangerschaft und damit letztlich die Geburt eines Kindes das Ziel sei, würden sie im Rahmen der PID eher als Sozialtechnik zur Selektion von Embryonen mit bestimmten Befunden genutzt. Das Ziel sei hier zunächst Selektion, erst in zweiter Linie Schwangerschaft und Geburt eines Kindes, bei dem ein bestimmtes Merkmal ausgeschlossen werden solle.

Lanzerath diskutierte mit den KFG-Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammengang, wie sehr in der heutigen Zeit das „Funktionieren‟ von Menschen, nicht nur in Grenzsituationen, erwartet wird. Immer dann, wenn eine eher funktionalistische Gesellschaft ein „perfektionistisches Gesundheitsideal‟ als erstrebenswert ansieht, bestünde die Gefahr, Anormalität zu pathologisieren.

In einem Exkurs machte Prof. Lanzerath darauf aufmerksam, dass z.B. nach dem US-Diagnosehandbuch DSM-5 von 2013 diskutiert werde, eine „anhaltende Trauerstörung“ als eigenständiges Krankheitsbild aufzunehmen. Wenn jemand noch zwei Wochen nach dem Tod einer nahestehenden Person trauere, könne er laut DSM-5 bereits eine Depressionsdiagnose erhalten. Wer sechs Monate nach dem Tod einer nahestehenden Person immer noch trauert, könne diese Person als psychisch krank eingestuft werden.

Am Ende der 90-minütigen gewinnbringenden Veranstaltung verabschiedeten die Schülerinnen und Schüler den Referenten mit großem Beifall.

Weiterführende Informationen

MINT und Ethik – neue AG startet am KFG

Viele Umweltthemen berühren neben naturwissenschaftlichen auch ethische Aspekte. Mikroplastik ist beispielsweise ein Thema, das unser Konsumverhalten, unsere Verantwortung für unsere Umwelt und deren Entwicklung anspricht, aber gleichzeitig auch die Wissenschaft vor Herausforderungen stellt. Wenn euch solche Themen interessieren, seid ihr richtig in der neuen AG „MINT und Ethik“, die seit diesem Schuljahr am KFG für die Jahrgangsstufe 7, 8 und 9 angeboten wird. Unter dem Fluoreszenzmikroskop könnt ihr beobachten, wo Mikroplastik vorkommt und wie es von Lebewesen aufgenommen wird. Mehr Informationen zur neuen AG findet ihr im Link – Frau Brück und Herr Dr. Severin freuen sich auf eure Anmeldung!

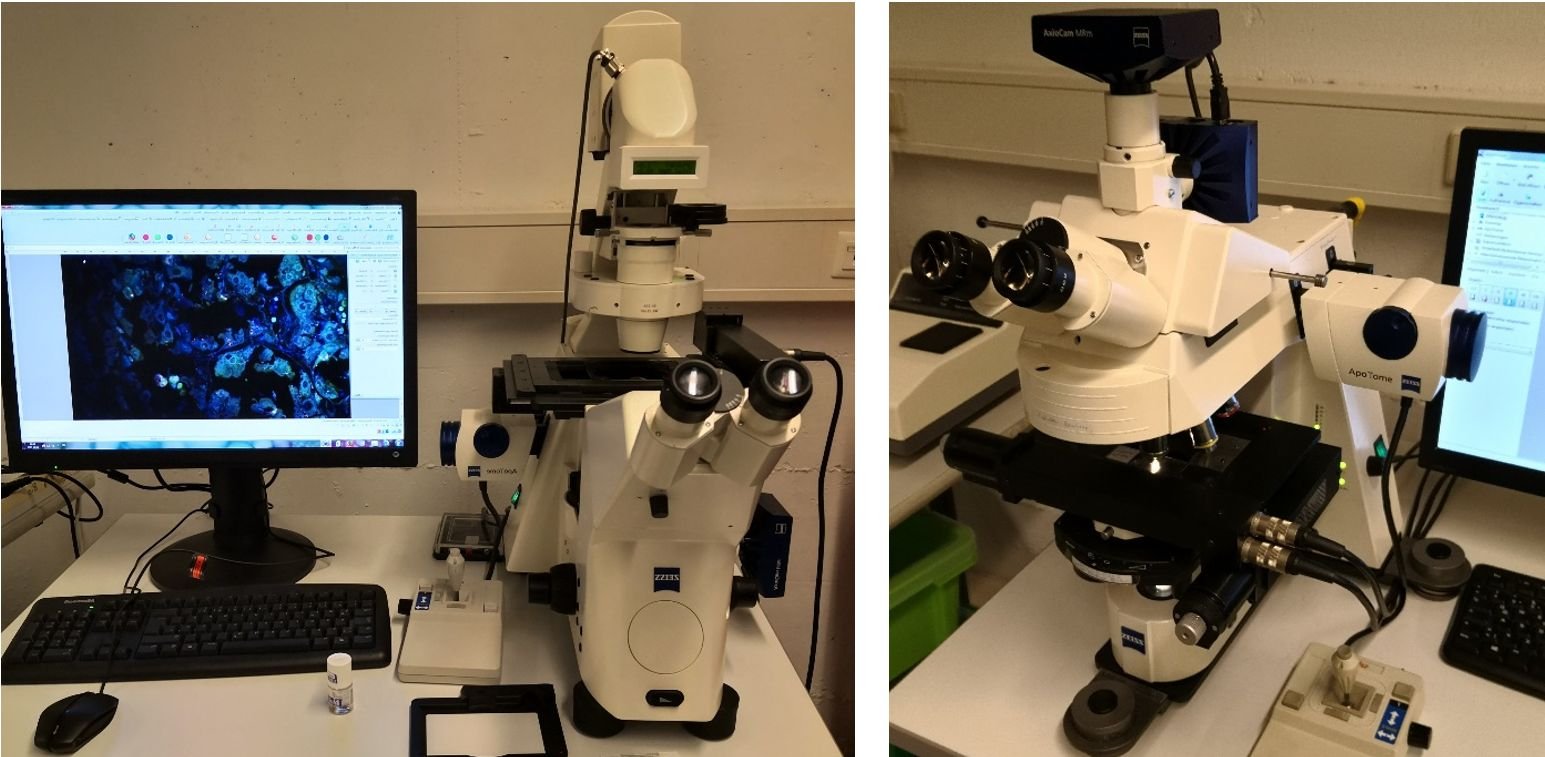

Innovation im Bereich der Fluoreszenzmikroskopie am KFG

Im Frühjahr 2021 freute sich die Fachschaft Biologie über ein weiteres Fluoreszenzmikroskop, das als großzügige Spende den Schulalltag bereichert. Das Gerät wurde der Schule, ebenso wie die beiden Vorgängermodelle von einem großzügigen anonymen Spender, zur Verfügung gestellt.

Verbunden mit der Installation des neuen Gerätes war die Rückgabe des ältesten Fluoreszenzmikroskops, so dass die Schule weiterhin über zwei dieser außergewöhnlichen und leistungsstarken Geräte verfügt.

Das Axioplan 2 bietet zahlreiche Möglichkeiten der Bildverarbeitung, beispielsweise können mit geringem Aufwand dreidimensionale Darstellungen mikroskopischer Objekte erstellt werden. Für den Unterricht ist es besonders angenehm, dass das neue Fluoreszenzmikroskop neben der hochauflösenden Schwarz-Weiß-Kamera auch über eine Farbkamera verfügt, so dass sowohl Hellfeld- als auch Fluoreszenzbilder genauso auf den Großbildschirm übertragen werden können, wie sie im Mikroskop sichtbar sind.

Das Gerät wird im Unterricht vielfältig eingesetzt, so kann man es beispielsweise in der Zellbiologie zur Darstellung der Zellorganellen sowie der Kernteilungsvorgänge eingesetzt werden. Ebenso findet es Verwendung in der Ökologie, bei der Darstellung von Einzeller, der Untersuchung und dem Nachweis von Mikroplastik - beispielweise in Rheinwasserproben - sowie der Neurobiologie, wo man die Struktur und Verschaltung der Nervenzellen nachvollziehen kann. Auch im Differenzierungsunterricht der Stufen 8 und 9 wird das Mikroskop im Rahmen des Kurses „Mikroskopie“ eingesetzt, um die Prinzipien der Fluoreszenzmikroskopie zu vermitteln. Im Kurs „Signale und Systeme“ wird das Thema „Bildverar-beitung“ in einem eigenen Workshop vertieft. Für zukünftige Projektwochen ist ein Einsatz des Gerätes im Projektbereich „Mikroplastik“ geplant.

Ein herzlicher Dank geht erneut an Herrn Dr. Josten, der das neue Mikroskop aufgebaut hat, das Kollegium im Umgang geschult hat und auch während der Lockdown-Phase für die Schüler*innen des Differenzierungskurses einen Videoworkshop zum Thema „Bildverarbeitung in der Fluoreszenzmikrokopie“ angeboten hat.

Die Fachschaft freut sich auf den vielfältigen Einsatz des Axioplans 2 im Unterricht und hofft, dass es zukünftig auch wieder in Arbeitsgemeinschaften und Projekten gewinnbringend genutzt werden kann.

Kerstin Holbe, Larissa Pauly und Jörg Severin